Речь пойдет о земле близ озера Никулино, в древности Микулино. Говорят, здесь стоял монастырь. Или нет? Может, это просто легенда? Попробуем разобраться, изучив архивные источники.

Интерес к этой теме у меня вызвала статья «О Рагушенскомъ погосте» протоиерея Арсения Вихрева в «Новгородских епархиальных ведомостях» XIX века. В ней приводятся любопытные факты в пользу существования монастыря:

1) На одном из колоколов Рагушенской церкви существовала надпись: «7205 году месяца февраля при Государе, Даре и Великом Князе Петре Алексеевиче, всея России Самодержце, сей святый колокол положил в дом Живоначальныя Троицы в пустынь Рагошино по родителех своих Герасим Евтифеев, с детьми своими».

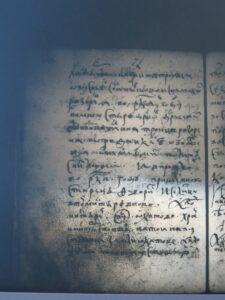

2) «…В этом поминаньи на первом листке такая надпись: «Сей синодик Троицы Рагошина монастыря».… Такое начало сего поминанья напоминает начала нынешних монастырских синодиков, на сходство с которыми указывает и стоящее в надписании сего помянника слово «сенаник». Засим почти рядом перечисляются имена иноков: Ефрема (священноинока), Давида (священноинока), Ерофея (схимонаха), Ионы, Феодорита (схимонаха), Никандра, Илии, Сергия и т. д.».

3) «При раскопках земли для фундаментов новых домов рабочие встречали длинныя, искусственно-устроенныя, каменныя мостовыя. Подобныя мостовыя встречаются в подвалах существующих домов. Такия каменныя мостовыя, при нынешних постройках в этой местности, совершенно не мыслимы, а скорее всего это остатки фундаментов некогда бывшей здесь обители».

Почему же в работах по истории края нет информации о монастыре? Неужели даже в самой Новгородской епархии не сохранились документы про существования целого монастыря? А теперь по порядку.

Климецкий Колбецкий погост занимал большую территорию и был вторым по численности населения в Тихвинском уезде. В погосте со временем образовались несколько выставок, одна из них — Рагушино. Позднее она стала отдельным приходом. Территория будущего Рагушенского прихода находилась в Обонежской пятине Новгородской земли, но рядом с границей Бежецкой пятины. Из-за чего у меня была необходимость проверить информацию по обеим пятинам.

Первое упоминание о самом Климецком Колбецком погосте произошло в 1478 году после третьего похода Московского княжества на Новгородскую республику. Потерпев окончательное поражение, Новгород обязался отписать часть земель Софийского дома Великому князю Московскому: «И князь великий у владыки взял 10 волостей, <…> да в нагории Емелегежский, да Колбалской, а сох в них 43 ½, да в Дреглях погост <…>». Однако в этом упоминании не было детального описания территории.

Первое полное описание этих земель изложено в «Писцовой книге Обонежской пятины письма Юрия Константиновича Сабурова» 1495/96 годов. Но, к сожалению, эта книга не сохранилась. Есть лишь части перевода из неё, к одной из них относится следующий фрагмент: «В Колбажском ж погосте деревни Зверинского монастыря Максимовские Пантелеева, а дал им те деревни князь великий».

Великим князем называли Московского князя Ивана III. Изначально он потребовал отписать часть новгородских земель себе, а после от своего добродушия и веры в Бога пожаловал часть этих земель монастырям. За этот год нет упоминания о монастыре в Рагошино, просто эти земли, на которых предположительно появится монастырь, стали собственностью Зверинского девичьего монастыря.

Сама деревня расписана по крестьянским дворам: «Деревня на Рагошине: (в) Васко Алексеев, сын его Фотейко да Юдка, сеют ржы коробью, сена косят 15 копен, полобжы. А доходу коробья ржы, полкоробьи овса. (в) Захарко Холза, сеет ржы коробью, сена косит 12 копен, пол обжы. А доходу полкоробьи ржы да три денги. (в) Ивашко Василев, сеет ржы две коробьи, сена косит 30 копен, полобжы. А доходу полкоробьи ржы да четыре денги. (в) Олферко Игнатов да Олушко да пасынок его Июдка, сеют ржы полторы коробьи, сена косят 20 копен, обжа без трети. А доходу три четвертки ржы, полкоробьи овса. Деревня на Рагошине же, поставлена после писма: (в) Курилко, сын его Фролко, сеют ржы коробью, сена косят 10 копен, треть обжы».

Следующую информацию мы можем почерпнуть из «Подлинной писцовой книги поместных, монастырских и церковных земель Обонежской пятины Нагорной части за 7091 (1583) год». В ней всё остаётся по-прежнему — земля без монастыря, принадлежит Зверинскому монастырю. Отличие лишь в том, что деревня превратилась в пустошь из-за неурожайных лет, затянувшейся Ливонской войны, а самая главная причина опустения связана с приездом Ивана Грозного с опричным войском в Новгород. История опричнины до сих пор остаётся черной страницей в истории, по сути, геноцидом населения своей страны. Из описаний того времени мы узнаем, что от опричного войска пострадал Новгород и новгородские земли на 300 км от самого Новгорода. Цифры пострадавших разнятся, порой доходят до 50% населения. Эти события привели к глубокому кризису, наш край опустел. В переписи 1583 года про землю в Рагошине говорится: Земля в Рагошине опустела и принадлежит Зверинскому монастырю, пашни в этой земле лесом поросли.

Следующая перепись состоялась лишь в период восстановления после Смутного времени в 1620 году. В довольно длительный промежуток — 37 лет — многое случилось: завершилась Ливонская война, умер Иван Грозный, прошёл период правление четы Годуновых, шведский принц призван на правление в Новгород, страной правили Шуйский, Лжедмитрии, Семибоярщина, затем Михаил Фёдорович Романов. Неспокойное было время. Много неразберихи в стране: обывателю порой не понятно, кто правит государством, кто прав, кто не прав. Всюду шведы, поляки. В это время можно было верить только в Бога. Как раз в это Смутное время и появился монастырь на Рагошине. Да и не только появился, как мы узнаем из «Книги дозорной Обонежской пятины Нагорной части переписчика Мины Лыкова. 7128 (1620) год».

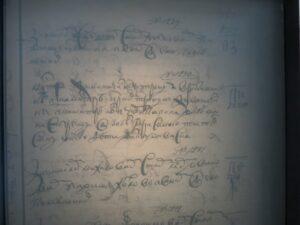

Для понимания важности документа переведу его на более доступный язык: «В Климецком Колбецком погосте стоит Монастырь Живоначальной Троицы. Опустел с литовского и немецкого разорения в 1613 году. На территории монастыря церковь деревянная Живоначальной Троицы разорена, ограда и келья обожжены немецкими и литовскими людьми. А в прошлом 1620 году пришел вновь старец Фидорит и поселился в том монастыре вновь. А под монастырём пустошь Окатово, храм и монастырь стоит на той пустошной земле Окатове и владеет той пустошью. Того монастыря старцы из давно лес секли, пашни распахивали».

Итак, благодаря сведениям в этом документе можно утверждать, что монастырь Живоначальной Троицы на Рагошине появился в промежутке с 1583 года по 1613 год. В 1613 году пострадал от вражеских сил в период Смутного времени. А в 1620 году монастырь возрождается после разорения. Скорее всего указанный старец Фидорит — это и есть указанный в синодике схимонах Феодорит. Также из этого документа мы узнаем, что за Зверинским девичьим монастырем записаны «пустоши на Рагошине, на Рагошине Косяково, Костелево, Гачище, Речка, Плоское да Софроново, в конец острова». Зверинский монастырь также остается одним из собственников той земли, но по соседству появляется новый собственник — монастырь Живоначальной Троицы.

Следующая перепись нашего края 1647 года, в ней чётко прописан существующий монастырь с чёрным попом в нём. Также в ней указано, что на территории выставки Рагошино за Зверинским девичьим монастырём деревни: Машутино, Рогатино, Плюсниха. Подтверждение можно прочитать в «Подлинной переписной книге Государственных и монастырских вотчин, сёл, деревень, дворов и в них людей (Обонежской пятины), переписчик Ларион Григорьевич Сумин. 7155 (1647) год». Из перевода мы узнаём: «Земля на Рагошине за монастырём Живоначальной троицы на монастыре стоит церковь Троицы Живоначальной, также в монастыре келья черного попа да под монастырем двор бобыля Герасимко Титова с детьми Минкой и Ваской».

Далее смотрим «Переписную книгу помещичьих, вотчинских и монастырских крестьян Обонежской пятине (Нагорной и Заонежской половины) Новгородского уезда, писцов стольника, князя Якова Ефимовича Мышецкого и новгородского подъячего Ивана Кушникова. 7186 (1678) год». Из неё мы узнаём: «Климацкого Колбецкого погоста выставка Рагошина, а в ней церковь Живоначальной Троицы. У церкви двор попа Фёдора Герасимова с сыном Лашкой одного году. Двор дьячка Бориски Герасимова с братом понамарём Ваской Герасимовым и братом Елисейкой, у пономаря дети Оксенка, Ивашка Большой и Ивашка Меньшой. Двор просвирницы Татьяны Власевой с детьми Гришкой и Миниткой Минеными. Всего при церкви три двора, а в них 10 человек».

В документе мы уже не встречаем ни одного упоминания о монастыре. Зато здесь впервые прописывается выставка Рагошина с церковью Живоначальной Троицы. Эта церковь упоминалась ранее как церковь, стоящая на монастыре. Описаны служители церкви того времени: поп, дьячок, пономарь и просвирница. Каких-либо упоминаний о существовании монастыря в этой выставки нет. Также сама деревня Рагошина не выявлена, скорее всего на её территории находились только дворы священнослужителей, это и являлось территорией самой выставки. Зато указано, что Зверинский монастырь в Рагошенской выставке владеет деревнями: Плюсныха, Рокочина, Денесиха.

Проверив следующую перепись 1710 года, не нашёл ни одного упоминания о монастыре. Также изучил Ландрацкую перепись, целью которой была перепроверка и выявление неучтенной информации по участкам и дворам за 1710-1717 гг. В ней опять нет ни слова о монастыре, указана лишь церковь с её служителями. Это ещё раз подтверждает, что в восемнадцатом веке монастыря уже не существовало.

Но тут возникает вопрос. Колокол, описанный протоиереем Арсением Вихревым (помните, в самом начале нашей статьи?), имеет надпись: «7205 году месяца февраля при Государе, Даре и Великом Князе Петре Алексеевиче, всея России Самодержце…», а это значит, что колокол был подарен в 1697 году. И значит монастырь в этом году существовал. А на момент переписи 1678 года его нет. Шанс, что его просто не указали, пропустили, забыли, минимален. Поэтому берусь предположить, что в конце XVII века монастырь пришёл в упадок, возможно, был упразднён. Подаренный колокол был вестником возрождения или стимулом для поддержания деятельности. Церковная реформа Петра Первого усложнила жизнь духовенства. В целях самосохранения Церковь жертвовала тогда малым, чтобы не пострадали все религиозные учреждения. Скорее всего период реформ Петра Великого и поставил точку в жизни монастыря.

Резюмируем. Монастырь Живоначальной Троицы в Рагошине был. Он появился в промежутке между 1583 и 1613 гг. В 1613 году был разграблен и обожжён. В 1620-м получил второе дыхание, стал развиваться. В 1678 году в документах уже не значится. Но утверждать, что он был ликвидирован к том моменту, сложно из-за подаренного колокола. Однако к 1710 году монастырь точно прекратил своё существование.

Подготовил Станислав Смирнов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добротная русская жизнь. Протопи ты мне баньку по-черному

Добротная русская жизнь. Полюби нас чёрненькими, или как пахать сажу

Книжная ярмарка нового формата «Наши герои» соберет на ВДНХ лидеров патриотической культуры

Жизнь Дмитрия Климова, рассказанная им самим

Александр Серов: не надо верить желтой прессе

Эльмира Калимуллина: машина – моя железная подруга

Ответы Вячеслава Малежика для рубрики "Торговый ряд"

Наталья Штурм: надо прикладывать усилия

Российские новогодние фильмы - снова рекорд

Вера Шпак: я влюбилась в английский

Диана Гурцкая: главное - верить в Бога

Просмотров - 1 267Помочь сайту