В «Коллегах» Саша Зеленин ещё не Холмс, но на это не обращаешь внимание. Первое, чем начинаешь любоваться, если их ставить рядом, — и тут, и там чистота, которую — ну, не сыграть так! В Ливанове это то, из чего можно черпать и принимать, как, простите, веру в людей.

Один из соучастников создания «Бременских музыкантов», поэт Юрий Энтин, сказал о нём: «Это очень необычное явление необычно наличием у него множества ярчайших талантов, не поддающихся определению, какой из них является главным? Я его спросил, когда мы приступили к работе над Бременскими — а как же братья Гримм? — Он дал мне олимпийский ответ, сказав, куда они должны пойти, братья Гримм»!..

— Василий Борисович — быка за рога? Как ни крути, все, в первую очередь, попытаются разглядеть в Вас продолжение великого Бориса Николаевича Ливанова. Несмотря на то, что мой вопрос достаточно глуп, наверное, стоит его задать: Борис Николаевич Ваш герой?

— Вы потревожили мою память о папе, но я Вам ничего нового не скажу: для детей родители — одна из форм собственности, и наоборот, дети, как минимум, становятся любимыми неприятностями их пап и мам, и их главными достижениями.

В «Википедии» Народного Артиста Бориса Ливанова, прямо так и указывается — отец Народного Артиста Василия Ливанова.

Я всегда чувствовал ответственность перед отцом, как Гамлет перед тенью Короля Датского, но слава отца, она меня стимулировала, а не давила. И мама, и отец не хотели, чтобы я был актёром, они не хотели семейной инерции, и меня берегли: ну, не случись бы из меня большого таланта сцены, и я бы обвинил в этом всех, кроме себя.

Меня не ставили на табуретку, как Пушкина, и вообще, всячески от этого отвлекали — упор был сделан на моей любви к рисованию. После обязательной семилетки я поступил в «Московскую художественную школу», окончил которую, сдал экзамены в «Академию Сурикова», получил проходной балл, и… только тут понял, что без актёрства я не проживу, и поставил отца перед фактом.

— Вы не приоткроете некоторые подробности: выросший в Камергерском переулке, при МХАТ, но не выбравший его потом, — почему такие люди не только поступают вопреки логике, но и не меняются с годами?

— Не на последнем месте игра, хотя, не плохо, играют многие, но я хотел играть лучше всех, лучше, чем отец. Даже, во время учёбы в «Суриковском училище», я уже знал, что живописцем не стану — актёрство это болезнь, которая очень хорошо передаётся, иногда с осложнениями, как у меня. Конечно же, по мне, как тюрьма, плакала «Школа-студия» МХАТ-а, но я выбрал «Щуку».

— Почему?

— А Симонов сделал современный театр: у него уже служило много отчаянной до творчества молодёжи. «Вахтанговский», в те годы, был прообразом таких театров, как «Современник», «Ленком», «Таганка», он был таким, какими те станут позже…

Поэтому, вопреки предначертанному, как только я, окончил школу «художественную», и чуть не поступил в Академию, папа сделал страшную, страшную вещь: он, можно сказать, своей рукой меня туда отправил, позвонив своему другу, Рубену Николаевичу Симонову:

— «Мой Васька поступает в ваше училище. Пожалуйста, послушай его, если у него нет достаточных способностей — гони его в шею»!

Это была пытка: в кабинете Симонова сидели одни «Заслуженные» и «Народные», которые принялись меня гонять по русской поэзии, которую я, слава Богу, и благодаря людям, собиравшимся у нас в доме, хорошо знал. Через полтора часа Рубен позвонил отцу:

— Он талантливый, пусть учится!

Вот так я и поступил, и закончил с отличием, и ещё год ходил на кошмарную работу в театр, где играл «труп сына матери», который выносили на простыне!

— Позже, когда Вы уже стали известным киноактёром, Рубен Николаевич не предлагал Вам вернуться?

— Это бы было бессмысленно, он умер в 1968-м…

Отец… я уже Вам столько наговорил, но это слова, а за ними стоит моя большая любовь к нему — моему отцу, учителю, и другу, каких у меня больше не было…

Нас почему-то принято сравнивать — чьё творчество огромней? Это уже, кто как чувствует, но этого не скажет даже история, я надеюсь, ответ мы узнаем только на Небесах. Мы с отцом открыто гордились друг другом, а на чём он настоян дух рода Ливановых — об этом много писали.

— Уверены, что ваш актёрский род на Вас не закончится?

— Уверенным можно быть только в одном, Вы знаете, в чём, но на Ваш вопрос я попробую ответить — такого не должно быть!

— А Вам не довелось сыграть с Борисом Николаевичем вместе?

— Это было один раз — жизнь была так щедра, что дала мне счастье сыграть с отцом в «Слепом музыканте», и здесь я столкнулся с настоящею школой. Я играл главного героя Петрушу — слепого от рождения, музыканта Петра Попельского, а он моего дядю, Максима, гарибальдийца.

На основании школы собственной, а он был любимый ученик Станиславского, отец дал мне несколько бесценных советов. Его лавный урок и пример — ответственность! Талантливый актёр, играй он Родиона Раскольникова или князя Мышкина, он верит в предлагаемые обстоятельства, и эту веру обязан передать зрителю — сделать его соучастником происходящему на сцене или экране. Если актёр этого достигает, слава Богу, — вот это и есть ответственность. По Константину Сергеевичу, есть два способа создания образа: от внешнего — к внутреннему, или наоборот. Заслуга Станиславского в том, что он перешёл в профессии от объяснения на пальцах — к постановке задач, сверхзадач, поиску зерна образа…

Любой совершенствующийся актёр должен обращаться к созданной Станиславским школе.

Я, по первому образованию, художник — мне важно, перед тем, как играть, увидеть свой персонаж.

Отец мне подсказал, что образ Петруся мог быть раскрыт только вторым способом, нужно было точно почувствовать, как внутри себя живёт этот слепой человек. — Петрусь, он, не видя, слушает мир в силу слепоты, но не внутренней. Петруша жизнь слушает, и это даёт посыл всем реакциям его поведения. Когда фильм был сделан, на просмотр пригласили людей с тем же недугом, из «Общества слепых», которые после прокрутки ленты спросили у режиссёра:

— «Где Вы нашли слепого на эту роль — только не обманывайте, что это простой актёр»?

Значит мои интонации, манера говорить, точно попали в их характеристику речи…

— Отец был гениальный актёр?

— Это не вопрос, на который можно просто ответить. У нас сейчас все гении: два раза появится на экране — уже известный, если три — великий, а если четыре раза, то — легендарный! — Великих я знал, я с ними играл — это и Смоктуновский, и Урбанский, светлая ему память.

У Жени должна была быть долгая и удивительная актёрская судьба, он играл мощно, начиная со своего старта в «Коммунисте», и верилось, что он ещё необыкновенно талантливо себя выразит — не случилось. Что уже говорить о чувствах — известие о его гибели меня буквально бросило в обморок, это было несовместимо с моим внутренним чувством, этого не должно было быть!

Кеша Смоктуновский, пожалуй, он был блестящий, выдающийся артист, но, сказать гений… надо с опасением, вообще, относиться к этому понятию — я думаю, Сталин бы на него не пошёл.

На сцене это был мой отец, прямой наследник Станиславского, который, как никто другой знал особенности русской актёрской школы. Он мог играть всё, от Ноздрёва — до Чацкого, и всегда был главной фигурой: сцену держало его абсолютное проникновение в образ, и умение этот характер выразить.

Гений — это был его уровень одарённости, а в кино, наверное, у меня нет примера.

— А режиссёры?

— В театре, я уже сказал, Станиславский. В кино, возможно, что Эйзенштейн — его «Александр Невский» и «Иван Грозный» непревзойдённые киношедевры.

— А Тарковский, Вы его лично знали… А это Вы сами ему и Кончаловскому подбросили идею «Андрея Рублёва», или они её у Вас самостоятельно позаимствовали?

— Андрюша-то? — И замысел тоже… Я говорил об этом уже достаточно, как и о том, что Андрон, потом, через много — много лет, когда Тарковского уже на свете не было, в книге мемуаров извинился передо мной, признав, что мы с Тарковским обязаны за «Рублёва» Василию Ливанову. Так разлетелась наша детская дружба. Они его, естественно, переделали, оставив себе чёрно–белую фактуру фильма, и цветной конец с русскими пейзажами, и картинами самого Рублёва — всё, что сохранили от моего замысла…

В других мемуарах уже сам Тарковский признался, что однажды, в доме кино напился, и подрался со мной, но не помнит почему? Ему выгодно было это не помнить, потому что, речь шла о том же. Потом, при его росте, телосложении, и весе, сказать, что он подрался со мной, — это мне льстит. Не хочу говорить об этом: он был виноват, и получил в челюсть, меня, всё-таки, улица воспитала, а его нет. Он, безусловно, оригинальный режиссёр, с собственным не самым обыкновенным видением, но превозносить его, как гения, я бы поостерёгся. Смысла его искусства я не понимаю. Искусство, кроме эмоций, должно давать надежду, а если оно её не даёт, то оно не нужно. Как и религия, потому что, искусство, в высшем значении, и есть мирское выражение религии — оно не развлекаловка.

Гениально ли снял Тарковский, талантлив ли Рублёв Кончаловского — для кого как: для одних он сыр с плесенью, а другие, как я, просто его не поняли.

— А кого Вы, всё-таки, не сыграли, может быть, Рублёва? Он был Вашей идеей, и Вы им так сложно переболели, но не написали, не поставили, не снялись.

— Разумеется, поздно говорить, кем бы я мог войти в мой фильм о Рублёве — режиссёром, сценаристом, самим Рублёвым, мне очень бы хотелось самому узнать, каким бы мог быть тот фильм, которого мы, увы, так и не увидели?

— Вы ведь были не самым простым ребёнком, Вас не наказывали?

— Боже упаси: я не помню никаких наказаний, по крайней мере, серьёзных их не было. Ко мне обращались, рассчитывая на мой разум.

— А Ваши достижения Борис Николаевич воспринимал, как собственные удачи?

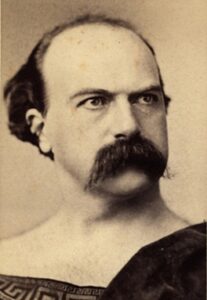

— Я, почему-то, уверен, что у Бориса Николаевича влияние на меня проявлялось, как Восточный ветер — не согревающий, а отрезвляющий. На мне больше сказалось влияние моего «Никиты Козлова» — дяди Васи Качалова. Он не только подарил мне собственное имя, но с ним у нас даже существует внешнее сходство, не говоря об актёрском, которое тоже имеет место.

Актёрская работа таинственна — актёр создаёт другого человека. Даже в живописи может участвовать группа, а за актёра сыграть никто не может. Податель моего имени, Василий Иванович Качалов считал редкой удачей, пиком своей удачи, когда созданное им на сцене воспринимается живым человеком, чьей-то судьбой: «я создаю образ, чтобы донести до зрителя его жизнь и дух»!

— Главное место в памяти должно, и принадлежит, конечно, родителям — оно свято. А что ещё хранит Ваша память о детстве, о вашем доме — о тех, кто дружил с родителями, кто к вам приходил, или, как у многих детей, выросших в похожей среде, память хранит другое?

— Ну, почему: когда к нам пришёл Чкалов Валерий Павлович, он напугал меня. Мне было три года, и у меня было ощущение ужаса перед его мощью, ростом, командным голосом, всё это вместе можно было бы назвать Харизмой — мне этого надолго хватило. Они очень близко дружили с папой. Мой дед, он волгарь, и Чкалов с Волги, и это их сильно сближало. По-моему, в 1936 году, ко дню рождения мамы, папа спросил:

— «Женя, что тебе подарить»?

— В шутку, конечно, мама попросила: «Подари мне Чкалова».

Ей день рождения: собрались гости, вдруг звонок в дверь, которая открывается, а за нею стоит Валерий Палыч, и говорит:

— «Женя, я Ваш подарок»!

— Так он вошёл в наш дом.

Иное дело, Рина Васильевна Зелёная, которая жила с нами в одном подъезде, и, как соседка, была у нас постоянно. Я её помню с детства, я счастлив, что я с ней снимался, мы вместе озвучивали мультфильмы, и даже моему первому мультику с названием «Самый, самый, самый» она подарила свой неподражаемый голос. Но особенно я ей благодарен за «Холмса» — именно она создала атмосферу дома на Бейкер-стрит, настолько вписавшись в эпоху, что нам, с Виталием Соломиным, ничего не стоило стать ожившими людьми того века. С нею, и с Брониславом Брондуковым у нас сложился ансамбль, что вообще-то в коллективном искусстве кино встречается редко. Рина Васильевна, как человек старшего поколения, и искромётного юмора, внесла в нас много творческой дисциплины, и понимания традиций. И её юмор всегда присутствовал на площадке, это было нужно для нас, чтобы не очень уставать, ведь съёмки велись иногда по десять часов… Это были дружеские отношения, из которых рождается искусство — когда люди внимательны, и с любовью относятся друг к другу, происходят моменты счастливой жизни.

— Чьё-то ещё присутствие в Вашем доме, и в Вашем детстве отразилось на Вас — я имею в виду людей собиравшихся за вашим столом, например, Булгакова или Пастернака — увы, в наше время люди знавшие и того и другого почти закончились…

— Как говорил мой отец, в нашем доме перебывала вся советская культура — люди искусства: литераторы, режиссёры, актёры — имён их не перечесть! Без общения с ними, я был бы другим, для меня это была серьёзная школа. Разговоры шли об искусстве, не о политике, тогда и сплетен не было, как сейчас… Мнения этих людей были оригинальны, подчас, неожиданны — для маленького меня это было, будто я пошёл в школу, а когда подрос, каждый из них для меня словно вёл какой-то предмет: кроме Василия Ивановича Качалова, считавшегося моим крёстным, это и Борис Евгеньевич Пастернак, изумительный живописец, Пётр Петрович Кончаловский, Довженко Александр Петрович — это был ближний круг.

— А Маяковский?

— На последний вечер в доме Катаева Маяковский сам отбирал, кого бы он хотел видеть, кто были ему близки. Среди них был и мой отец. И отец провожал его до края Лубянской площади, посмотрел, как он её переходит, и ничего в тот вечер не предвещало его трагического конца.

О Маяковском или много говорить, или не говорить вообще!

И Вознесенский в «Прощании с Политехническим» о том же говорит с болью:

Политехнический — моя Россия!

Ты очень бережен и добр, как Бог,

лишь Маяковского не уберег…

— Я раздвину тему: а жизнь Пастернака, на Ваш независимый взгляд, это была большая его трагедия?

— Как известно, всякая жизнь заканчивается смертью, и как смерть всякого выдающегося человека, это, конечно, трагедия, в любом случае, а как это происходит, становится достоянием истории. О его пути к кончине, я и написал книгу «Невыдуманный Борис Пастернак».

— Простите, а разговор Пастернака со Сталиным о Мандельштаме действительно имел место?

— Да, конечно: он очень точно описан единственным свидетелем, Николаем Вимантом — я привожу его в своей книге. Вимант пишет об этом разговоре, и причем он необычайно ценен, потому что, повесив трубку, Пастернак сразу рассказал тому, что ему говорил Сталин. Потом этот разговор оброс подробностями, кстати же, выдуманными самим Пастернаком.

— Пастернак смалодушничал, на Ваш взгляд? Он не поддержал Мандельштама, судьба которого висела на волоске?

— Нет. Но он в те годы был очень советским. Он писал стихи, посвящённые Сталину. Когда были суды 37-го года, и все писали «расстрелять, как бешенных собак», советские писатели подписывали такие петиции, — да, и под ними есть подпись Пастернака.

— А почему он сам не оказался в тех списках?

— А за что? Никаких подозрений в том, что ему грозили расправой в тридцать седьмом году, и все предвоенные, не было: ему ничто не грозило, он издал сборник стихов, вышла его книжка «Лейтенант Шмидт», потому что, плыл в русле, никто его не собирался выкидывать. Только в сорок девятом его медленно стали готовить к аресту. Рассыпали его сборник.

Он был женат на Евгении Лурье, у них общий сын, и вдруг арестовали его музу, Ольгу Ивинскую, абсолютной чистоты любовью его любившую — за антисоветскую агитацию и связь с «английским шпионом»…

Кстати, за пять лет своего невинного страдания она ни одного худого слова про него не сказала.

А потом, как мне говорил Лев Романович Шейнин, следователь по особым делам, и автор замечательной книги, Поскрёбышев ему рассказал по дружбе, что когда он среди прочих бумаг положил на стол Вождю подготовленное постановление об аресте Бориса Леонидовича, Сталин заметил: оставь его — он не воитель. И прочёл переведённое Пастернаком, с грузинского: «Цвет небесный — синий цвет»… Именно это мнение и линия самого Пастернака удержали Бориса Леонидовича от ареста.

А первая встреча самого Бориса Николаевича Ливанова с товарищем Сталиным, вопреки сплетням, произошла в 40-м году на вручении отцу Сталинской премии за роль Князя Пожарского. По просьбе Бориса Леонидовича Пастернака, отец часто повторял этот рассказ.

Они целый час говорили о театре, о готовящейся постановке «Гамлета», а Иосиф Виссарионович почему-то всегда опасался этой пьесы, он спрашивал, каким отец будет играть Гамлета: что это будет — слабая фигура, сильная фигура? После часового разговора, Сталин подвёл отца к столу — их было несколько, по разным видам искусств, и, наклонившись к Борису Николаевичу, при привставшем зале спросил: «Борис Николаевич, а почему Вы не в Партии»?

Зал замер… Отец, без паузы, ответил: «Товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки». И, при гробовом молчании зала, Сталин расхохотался!

На следующий день, доверчивым голосом из Кремля, отцу было сообщено: Борис Николаевич, — товарищ Сталин сказал о Вас, что ему «приятно было поговорить с мыслящим артистом»! Сталин вообще был неравнодушен к искусству, в «Большом» он бывал чаще, но и во МХАТ приезжал, например, посмотреть Булгакова, но особенно он любил приезжать на спектакль «Мёртвые души», посмотреть на сцену вранья Ноздрёва — её он смотрел не раз.

— Сталин посещал МХАТ инкогнито?

— Сталин проходил в ложу, его нельзя было не узнать.

— А Ваш отец не робел играть перед таким зрителем?

— Ни перед кем, никогда! Это ему было несвойственно. Разве, чуть, перед Станиславским, своим учителем. Он был человек огромного чувства юмора, в чём Вы убедились, надеюсь — его острые фразы становились достоянием всей Москвы.

— Если Вы позволите, я напомню ещё об одной звезде, которая не могла у вас не бывать — Фаину Георгиевну Раневскую?

— Раневскую в нашем доме я не помню, я думаю, что она в нём и не бывала, лишь знал, что она существовала. На озвучивании «Карлсона» она была великолепная «Фрекен Бок»!

— Роль была сыграна этой своенравной актрисой словно специально для Вас… А какая из двух существовавших одновременно Раневских сильнее отпечаталась в Вашем мировоззрении?

— Всё великое просто, а интересное рядом. С Раневской мы встретились, и близко познакомились благодаря, как я уже сказал, «Карлсону». Я узнал женщину, общение с которой, против воли, заставляет принять игру философиями. И она, и Рина отличались особенным остроумием, и быстрой реакцией. Наша необъяснимая дружба мозгами нисколько не повредила ни моему, ни её актёрскому мастерству. После окончания «озвучки» она мне оставила письмо, где выразила желание снова со мною встретиться — оно у меня хранится. Могу лишь кратко заметить, что за стенами театра Раневскую ожидал её собственный, и в нём она тоже дослужилась до «Народной артистки» — иногда кажется, что театр был только её обложкой.

— Кстати, она много курила, и Вы человек не покуривающий, а смолящий по полной программе, иногда, под настроение, даже трубку. С чего это началось, может быть, с войны, когда табаком забивали голод, но — в Вашем творчестве её нет, или, поначалу, это были просто понты, как у многих пацанов той поры, желающих, таким образом, подрасти, или быстрей повзрослеть?

— Во-первых, я курю больше семидесяти лет, но я не люблю особенно слишком распространяться о том времени: была война, жизнь в эвакуации, а потом была Победа, одна на всех, которая от Белорусского вокзала прошла по Тверской, и остановилась перед нами, мальчишками в лице паренька, со взрослыми глазами, сына полка, заглянувшего к нам во двор. Он курил настоящую папиросу, имел две медали, но, наверное, за право так пофасонить, на фронте он рисковал настоящей жизнью.

Мне было чуть больше десять, но у меня не появлялось мысли удрать на фронт, как сделал этот мальчишка, хотя я и жил по законам улицы, взявшей моё воспитание в свои руки.

Если раньше меня били мальчишки с улицы за то, что я отказывался воровать у отца папиросы: старшие заставили моих ровесников меня избить — били, пока не сбили с ног, а когда я уже лежал,- ногами. Война — это же ужас, когда даже дети звереют, но после этой встречи с юным героем, наверное, я захотел походить на него, и с тех пор пачка папиных папирос была постоянно в моём кармане. Но я не адепт курения, бывали в моей жизни случаи, и когда я пачку бросал, и по три года не курил — в этом тоже Ливанов. Курить никому не советую!

— 1959 год: Вы подошли, к очень важному решению, в Вашей жизни: Из «Щуки» лауреат Канн, Калатозов, выдёргивает Вас на съёмки «Неотправленного письма», и предлагает в партнёрши лучшую актрису СССР, снявшуюся в «Летящих журавлях», Татьяну Самойлову — отказов он не потерпит… Случайность, или Вы к ней были готовы?

— Я никогда особенно не задумываюсь, наверное, я для этого просто не рождён, и, наверное, это была большая удача, или подарок судьбы, что перевёрнутый мир кино меня принял с первой попытки, а если бы она провалилась — например, Татьяну Евгениевну я мог не устроить, как партнёр, она, как-никак, звезда…

Чем бы я тогда занялся — писал книги, картины, быть может, музыку, если учесть, что с театром я завязал?

— Странно от Вас слышать. Оставить сцену, это, говорят, даётся с большим трудом?

— А мне нечего было оставлять. Я и не пытался играть в театре. Мы там проходили практику, и со второго курса участвовали в массовках, играли в небольших эпизодах, а что светило потом — годами ждать роли? Я познакомился на «Мосфильме» с режиссёром Юлием Яковлевичем Райзманом, слова которого я до сих пор помню: «Вася, поверьте моему опыту, Вы много сейчас будете сниматься в кинематографе, и если сейчас в театре ничего интересного для Вас нет, оставьте театр, и приходите в кино — совмещать Вы не сможете». Я его послушал, и по сей день ему благодарен.

— Среди подарков, которые встретились на Вашем жизненном пути, интересен ещё и не имеющий аналога, голос, благодаря которому Вы перестали быть типажом. Ради любопытства: — Вам новый голос долго мешал физически и морально, пока Вы его не признали частью себя? Мама Вас с ним сразу приняла — не пробовала чем-то лечить? И нельзя не спросить — Вы ещё свой голос природный помните, которым Вы говорили, как Ваш отец?

— Знаменитый итальянский актёр, ни мало перенявший у Станиславского, Томазо Сальвини, говорил, что публику убедить очень трудно, а переубедить почти невозможно. И что актёр — это голос, голос, и голос, и не поставленный, а индивидуальный, природный.

У меня был очень такой усреднённый баритончик, я был очень им доволен. И случилась такая история, по воле моего крёстного отца в кинематографе, Михаила Константиновича Колотозова: на съёмках моего первого фильма «Неотправленное письмо», в тайге, режиссёр, в качестве эксперимента, решил произвести озвучивание наших голосов прямо бегущими по сорокаградусному морозу. И он одел в меховые колпаки микрофоны, а геологов молодых, то есть, нас, артистов, пустил играть в чём мы были. Мы, с Таней Самойловой, орали — орали, и ничего из этого не получилось, потому что, ветер бил в микрофон. А голос пропал… Врач мне запретил говорить даже шёпотом целых две недели, но когда запрет снял, я получил новый голос, от которого пришёл в ужас!

Мама, — она переживала так, что капли пила, её надо было саму лечить от невроза, а папа сказал, что я возмужал, и что такого второго голоса ни у кого нет, но это он ещё не слышал Высоцкого. Мы как-то с Владимиром Семёновичем возвращались из Питера в одном купе, и не придумали лучшего, чем поздравить друг друга, и поднять тост — за наши оригинальные голоса!

— До 1968 года, пока не засели за «Бременские», Вы снимались, в среднем, в двух фильмах в год. Для киноактёров, в то время, это была хорошая занятость, тем более, что тогда, как из-под земли, рождалось великое кино, великая музыка и поэзия…

— «Коллеги» — прекрасный чистый фильм о том, какими должны быть люди. Мне кажется, он бросил свет на всё моё творчество. У нас были встречи с Василием Аксёновым, написавшим сценарий фильма, мы с ним никогда не спорили, и ещё это было в шестидесятые, когда сознательность означала не положить что-нибудь в карман, а оставить след.

Хотя и там было ни без перегибов. Я, кстати, сыграл Дзержинского в «Синей тетради», по повести Казакевича, запрещенной из-за диалогов Ленина и Зиновьева в Разливе. Из них сам собою напрашивался вывод о том, что из завещанного Ильичём, в стране победившего социализма было не сделано ничего! Но дело не в этом: фильм вышел, я сыграл не железного, а обыкновенного Феликса, которому ничто человеческое ещё не было чуждо. Фильм вышел, но продержался ровно пять дней — Отдел Пропаганды ЦК приказывает его снять. И сразу после этого мне было сделано предложение сыграть уже «железного Феликса» ещё в двух фильмах, снимаемых параллельно. Обещанная награда — звание «Народного артиста СССР». Я ответил отказом, и не только потому, что это не моё амплуа, я сказал, что я таким способом профессиональные звания получать не хочу! Чувству собственного достоинства меня не учили, оно врождённое — этот ответ отодвинул мою очередь на получение звания «Артиста Заслуженного», а «Народного» я вообще получил уже после распада СССР.

Беседует журналист Игорь Киселёв

Спасибо за интересное интервью с одним из моих любимых актёров! С детства с упоением смотрел все серии Холмса! Как же жаль нашего дорогого доктора Ватсона, так рано ушедшего из жизни… Светлая ему память, как и всем гениальным актерам этого фильма, покинувшим наш мир. Работы Василия Ливанова — Шерлок Холмс, Карлсон, Крокодил Гена, Бременские музыканты — это шедевры, вошедшие в историю отечественного кино и мультипликации. А экранизация Шерлока Холмса однозначно лучшая в мире до сих пор!

Поддерживаю, жаль только, что крокодила Гену в беседе как-то обошли стороной:) А ведь он не хуже Карлсона! А интервью очень понравилось — узнал много нового из жизни Василия Борисовича! Понравилось его мнение о нынешней культуре и театре. Только вот как нашему современному театру выйти из кризиса?

Генеальный Василий Ливанов! Один из последних великих талантов нашего кино и мультипликации, который ещё жив и делится с нами своим огромным опытом и знаниями. Приятно, что нашел столько времени для Эксклюзива.

Хотелось бы добавить, что после окончания съёмок в телесериале о Шерлоке Холмсе Ливанов, которому к тому времени было всего 50 лет, постепенно почти перестал появляться на экране, по-прежнему работая иногда в качестве актёра озвучивания. Единственной крупной работой в кино стала роль Дон Кихота в фильме 1997 года « Дон Кихот возвращается », который был поставлен самим Ливановым вместе с Олегом Григоровичем. Ливанов выступил в этом фильме также в качестве сценариста и продюсера. В 2005 году Ливанов снялся в небольшой роли профессора Стравинского в телесериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Последний раз Ливанов появился на экране в фильме 2007 года режиссёра Валерия Николаева «Медвежья охота». В 1988 году Василию Ливанову было присвоено звание народного артиста РСФСР. В том же году Ливанов (совместно с Юлианом Семёновым ) создал в Москве экспериментальный театр «Детектив», который размещался в Центральном доме офицеров МВД (ЦДО) на Лубянке. Финансирование театра осуществлялось комитетом по культуре мэрии Москвы, сам театр к 1992 году самостоятельно покрывал всего порядка 10 % от своих расходов. В середине 1992 года ЦДО расторг с театром контракт на аренду помещения. Художественный руководитель Ливанов при этом обвинялся в срыве работы театра и мероприятий ЦДО в связи с проблемами с алкоголем (актёр в это время лечился в клинике неврозов). Актёры на общем собрании приняли решения покинуть театр «Детектив» и создать на его базе центральный театр МВД.

Спасибо за отличное интервью с любимым Шерлоком Холмсом! Дай Бог Василию Борисовичу ещё потрудиться на радость нам всем!